作为继厦门、武夷山之后的福建重点新兴旅游区,旅游大县泰宁有两张叫得响的名片,一是旅游发展,二是城市建设。除了由“世界自然遗产”和“世界地质公园”等顶级品牌构成的旅游名片被人所熟知外,“粉墙、黛瓦、坡顶、翘角、马头墙”——— 这一以新徽派建筑为主体、一脉相承的城市规划建设新名片,不仅使得泰宁成为“海西美的山城”,更已成为中国城乡建设的一个经典样本。

近日,导报记者走访泰宁,探寻山区小城打造城乡建设经典的独到路径。

样本 泰宁选定“新徽派”基调

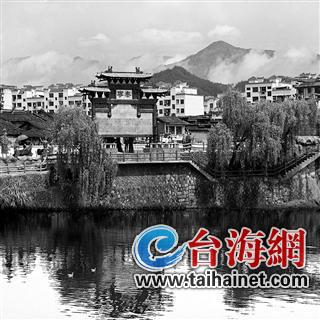

站在高处俯瞰,在四周青山的映衬下,别致的泰宁县城犹如一幅山、水、城、景交融的水墨画。

在追求现代化的城市改造中,很难想象,有一座城,可以没有“玻璃幕墙、罗马柱、大穹顶、喷泉和文化墙”这样的现代、外来元素。地处闽赣两省三市交界的三明市泰宁县,正是如此。

就在许多城市追逐大拆大建、贪贵求洋、崇尚外来时,十余年前,这座因丹霞地貌享誉全球的旅游城市,为自己的城市建筑定调——— 粉墙、黛瓦、坡顶、翘角、马头墙,当地人自豪地称为“新徽派建筑”。

现为泰宁县住房和城乡规划建设局副局长的张文,见证并参与了泰宁选定“新徽派建筑”的经过。

“出于打造生态文化旅游城的定位,1999年,泰宁县委、县政府决定在泰宁古镇开辟一条与全国重点文物保护单位尚书第古民建筑群相毗邻的新街,为了展现‘隔河两状元、一门四进士、一巷九举人’的文化底蕴,特地将新街命名为 ‘状元街’。”张文透露,一开始也有是否要现代、洋气的提议,当时县委、县政府本着“求雅不求洋”的指导思想,新街最终明确要求在设计中将当地明代民居的传统文脉有机地融入现代建筑中。

据悉,在这一思路指导下,乡村规划专家、建设部原城镇试点办公室副主任骆中钊等团队,一遍遍地实地走访尚书第以及古镇的街巷,后来选定“粉墙黛瓦、坡顶和翘角、马头墙”的传统民居建筑风格,与闽北浓厚的地方特色相映衬、与尚书第建筑群互为呼应,最终被泰宁选中。

从2000年9月开始,历时21个月,严格按照统一规划、统一设计、统一施工建成的“状元街”,传承和弘扬了泰宁县已有数百年历史传统的徽派建筑风格,集观光、购物、休闲于一体的商贸旅游街让人耳目一新。

“建成的状元街,干部群众喜爱它,专家学者赞赏它,广大游客向往它,从而奠定了泰宁古镇建筑风格的基调。”骆中钊曾如是披露。

规划 风格统一造就泰宁新名片

后来的路径是,“新徽派建筑”的基调,已不局限于状元街,而是泰宁城,现在已逐渐延伸到乡里、村里。

如今,一走进泰宁县城,映入眼帘的,商业街、住宅区、酒店、沿街围墙,甚至是公厕,到处是齐刷刷的黛瓦粉墙,给人带来强烈的视觉震撼。而其中,首先得益于泰宁坚持的“将城区当景区建”、高起点统一规划的城市建设思路。

“我们坚持高起点规划城乡建设,统一规划,我们都要请三四支队伍分别来做,通过评比好中选优。”时任县委书记曾祥辉说。从2002年起,仅在规划方面,泰宁县就先后投入1000多万元,委托同济大学、上海交大、天津大学等32家权威规划设计机构,高起点编制或修订城乡总规划及60多项详规,并在此基础上,反复权衡利弊,形成了较为完备的规划体系。

在整体规划上,作为“一座古韵犹存的明城”,泰宁方面认为,若弃自身特质求“洋”,势必导致不伦不类、不土不洋,为此,在规划上尤其注重历史文脉,深度挖掘展示泰宁古城文化底蕴。

如在用材上,不盲目跟风、洋化,使用随处可见的“外来货”,而是广泛使用本地生产的红米石、金湖红灯“土特”建材。细节上更是如此。泰宁在对古城周边进行整治美化时,对建筑涂料、外墙处理等细节都做了强制规定,以及招牌、户外广告、公交站牌等标识材料、风格和命名都一一考究,使之与古城风貌相得益彰。

尤为可贵的是,泰宁吸取一些地方在城市建设中一味大面积拆建的教训,多保护,少破坏,“不大挖大填,不大砍大伐,不大拆大建”。

“只要不与城市规划相抵触,能改的尽量改,能修的尽量修,对大量未经改造的传统民居进行修复。”张文透露,不仅在造型上坚持新徽派建筑的统一基调,城市还着手恢复风雨桥、牌坊、凉亭等历史风物,尽情展示古城风貌。

同时,对于新建的住宅,都要严格维系“新徽派建筑”基调,严格按照统一的规划、统一的设计进行。如有的大楼,一些建设方想采用玻璃幕墙,但由于光污染比较大,这是规划技术规定中明确禁止的“五不建”之一(另外还有罗马柱、大穹顶、喷泉和文化墙)。此外,对外墙窗户的大小、建筑的高度等城市建设细节,都有明确的技术要求。

接力 铁打的规划流水的官员

“泰宁这种建筑风格大概在十年前就已经确定下来。”泰宁县委书记张元明表示,这一风格能够一直坚持发扬到现在,还要得益于泰宁在城市建设上“铁打的规划,流水的官”模式。

张元明说,领导班子会调整,每届领导的思路也都会有不同之处,所以泰宁县坚持把规划做精做细,一旦成型,不轻易做大的改动,这就保证了泰宁在城市建设上能够思路清晰,步伐稳健。

事实也是如此。多年来,泰宁历届班子始终坚持生态文化旅游城定位,始终按照“一张图纸”的建设要求,始终朝着同一方向持续推进;十几年来多次换届,但城市规划从没有因领导的变更而变更,而是“一任一任接着干、一张蓝图绘到底”。正是这样的一场“接力赛”,通过持续建设的累积效应,才形成今天的城建面貌。

“事实上,早在1994年,泰宁县就编制完成了《泰宁县城总体规划》,直至今日,泰宁城市建设执行的仍然与当年编制的总体规划一脉相承。”张文透露,很多政府大楼、公建项目,在这样的统一规划面前,一旦违反同样是“一票否决”。

启示 泰宁“城建样本”

经过多年的实践和模式,在五大理念的引领下,“泰宁城建”这张独特城市名片,为中国贡献了一个经典的城乡建设样本。

理念一:坚持把城区当景区来建设。泰宁结合城乡地理环境,依托特有的旅游、文化资源,确定了“山水景观城”、“休闲旅游城”和“魅力文化城”的发展定位。

理念二:不求其大,但求其佳,不求其洋,但求其雅。充分扬长避短,挖掘展示泰宁城固有特质。

理念三:“不怕有缺点,就怕没特点”。城市建设,缺点难免,但更关键的是要塑造自己的个性。有了清晰的定位和科学规划后,泰宁县用先进的理念引领城乡建设,重细节、重品位,坚持把城区做景区来建设,以新徽派建筑作为城市名片,凸显山水特色、建设特色、布局特色。

理念四:城市建在文化中,城市建出文化来。一方面注重在开发中保护,一方面注重在开发中传承,展现浓重的人文秀气和地方气息。

理念五:城市建设不是铸造历史,便是铸造垃圾。为了避免“拆了再建、建了再拆”或“千城一面”的现象,坚持在规划布局、风格塑造等环节审慎对待,精益求精,不留败笔和瑕疵。(易福进)